Tags

Что представляет из себя типичная современная ДЖД?

Чаще всего это путь длиной от полутора до четырёх километров, соединяющий две станции. Иногда между ними находится остановочный пункт. Типичный подвижной состав — тепловозы, обычно серий ТУ2 и ТУ7А, с составом от двух до шести вагонов ПВ40, или, за всё более редкими исключениями, модели Pafawag 3Aw. Каждая дорога уникальна — где-то трасса замкнута в кольцо, где-то работает несколько составов, где-то сохранился паровоз, но в целом каждая имеет какие-то из вышеперечисленных черт.

А если представить себе детскую железную дорогу иной: с электровозами и паровозами, с пассажирскими и грузовыми поездами, с несколькими ветками и десятками километров путей, с международными и багажными вагонами, камерами хранения и почтой — и всё это обслуживается детьми? Фантастика? Глупость? Но именно о таких ДЖД мечтали люди, создававшие первые детские железные дороги. Об этих мечтах и планах, в том числе и реализованных, рассказывает этот пост.

Содержание

- С чего начинались детские железные дороги

- Как проектировались первые детские железные дороги

- Паровозы первых ДЖД — что планировалось и что получилось

- Электровозы на детских железных дорогах

- Тепловозная тяга на первых ДЖД

- Вагоны первых детских магистралей

- Станции и вокзалы — какими их хотели видеть?

- Трассы первых детских магистралей — какими они были и какими могли стать.

- Несколько слов об особенностях работы первых детских железных дорог

- «Особенные» детские железные дороги.

- Неизвестные ДЖД — только ли мечты?

- Заключение

- Приложение: список первых детских железных дорог, упоминаемых в статье

С чего начинались детские железные дороги

Обычно, говоря о детских железных дорогах, предполагается, что взрослыми инициаторами строительства были либо железнодорожные, либо партийные организации. Безусловно, в большинстве случаев это так.

Однако первоначальная идея создания настоящей железной дороги, полностью управляемой детьми, исходила вовсе не от «технарей». Впервые слова о постройке такой дороги прозвучали не с начальственных трибун, а с широких экранов кинотеатров.

1 июня 1931 года в Большом зале Московской консерватории состоялась премьера первого советского звукового фильма «Путёвка в жизнь». Фильм о создании трудовой коммуны для «перековки» детей-беспризорников в честных тружеников содержал эпизод, в котором руководитель трудовой коммуны обсуждает с ребятами создание собственной железной дороги «от коммуны до станции», предлагая вчерашним беспризорникам самим её обслуживать. Фильм произвёл на страну огромное впечатление и правдивостью сюжета, и игрой актёров, и — впервые — льющимися с экранов настоящими, живыми звуками.

Возможно, именно фильм и сподвиг комсомольцев Москвы на постройку небольшой узкоколейной электрифицированной ветки парке им. Горького в 1932 году, а членов пионерского клуба города Подлипки (сейчас — Королёв) — на постройку стометровой «электродороги». Две эти пионерские железные дороги просуществовали совсем недолго и были незаслуженно забыты. Причины закрытия, вероятнее всего, были чисто бюрократические — выданные неизвестно кем разрешения на строительство, неясности с финансированием, обслуживанием и ответственностью.

Первая же, одобренная и согласованная с властями, детская железная дорога в СССР открылась в Тбилиси (тогда — Тифлисе) 24 июня 1935 года. Идея строительства вновь пришла из мира искусства — возникла она у работников Тифлисского Театра Юного Зрителя. В этот раз за строительство детской железной дороги взялись серьёзно: постройка была согласована с управлением Закавказской железной дороги, в строительстве принимали участие инженеры и рабочие-железнодорожники. Однако проектирование дороги, создание подвижного состава опирались во многом на идеи, если не сказать — фантазии будущих юных железнодорожников. Руководил постройкой тоже совсем молодой специалист-студент. Стройка дороги широко освещалась в газетах, а открытие дороги вызвало восторженную реакцию СМИ.

После открытия Тифлисской ДЖД детские дороги были одобрены на самом высоком уровне: был создан Всесоюзный комитет содействия строительству детских железных дорог, строительство детских магистралей по всей стране «благословил» Народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович.

Пионерские организации во многих городах загорелись созданием своих детских железных дорог. Но как строить такие дороги — никто не знал. Что должна делать детская железная дорога, каким целям служить? Какой должна быть трасса, какие поезда должны ездить по ней, какие работы должны выполнять дети, сколько и каких нужно станций?..

Главенствующей идеей было создание «копии» настоящей железной дороги, максимально приближённой к настоящей во всем — начиная от длины путей, заканчивая списком железнодорожных профессий. Но дорогу должны обслуживать дети, которые, конечно, не могут работать 5-6 дней в неделю по 8 часов. Не под силу им и тяжёлый физический труд. В результате появилось огромное количество идей, выдумок, фантазий, многие из которых попытались воплотить в жизнь.

Попыткой привести многочисленные предложения к какому-то единому результату, выработать некую идеологию детских железных дорог стал созданный в 1936 году упоминавшийся выше «Всесоюзный комитет содействия строительству детских железных дорог» под руководством профессора Владимира Николаевича Образцова. Не очень понятно, оказал ли упомянутый комитет какое-то реальное влияние на развитие ДЖД. В апреле того же 1936 года комитетом была издана брошюра, в которой описывались планируемые и строящиеся детские дороги. Несмотря на то, что на момент её издания в стране функционировала только Тифлисская ДЖД, брошюра носила громкое название «25 детских железных дорог СССР» и многое из описанного в ней было, мягко говоря, неточным. Однако это было первое в стране и в мире издание, посвящённое детским железным дорогам и первая попытка как-то систематизировать знания о них.

Как проектировались первые детские железные дороги

Если детская железная дорога — копия настоящей, значит, и проектировать дорогу должны дети: такие рассуждения господствовали при проектировании первых ДЖД.

Трассу Тифлисской дороги проектировали пионеры. Трасса Днепропетровской ДЖД проектировали пионеры и комсомольцы, причём некоторые идеи были взяты с детских рисунков. Ленинскую ДЖД в подмосковном городе Кратово создавали по детским идеям, более того — трассировку на местности тоже прокладывали дети. Трасса Красноярской ДЖД также была проложена ребятами — впрочем, учитывая историю этой дороги, в этом нет ничего неожиданного (см. ниже).

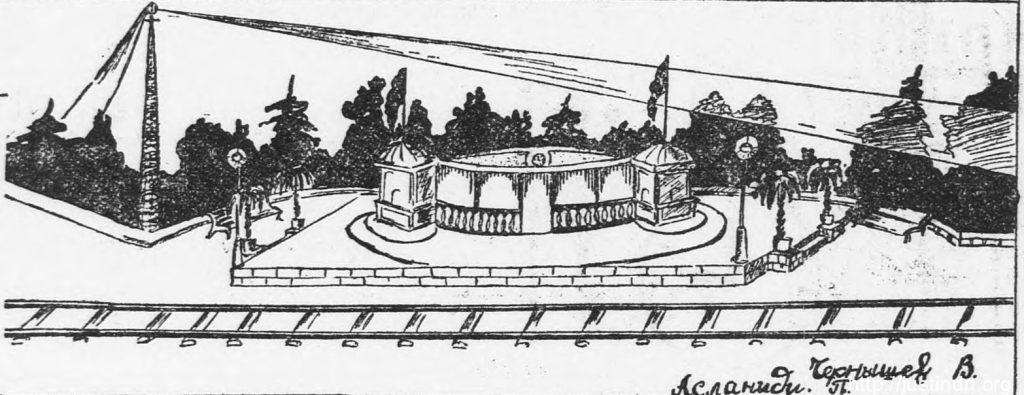

предложенный учениками 6-го класса 11-й школы В. Чернышёвым и П. Асланиди.

Из газеты «Пионерская Правда», № 61 (1531) от 12 мая 1935 года

Детям, конечно, хочется «настоящую» железную дорогу — и подлиннее, и с мостами, и с тоннелями, и станций побольше — отсюда множество совершенно фантастических проектов первых ДЖД.

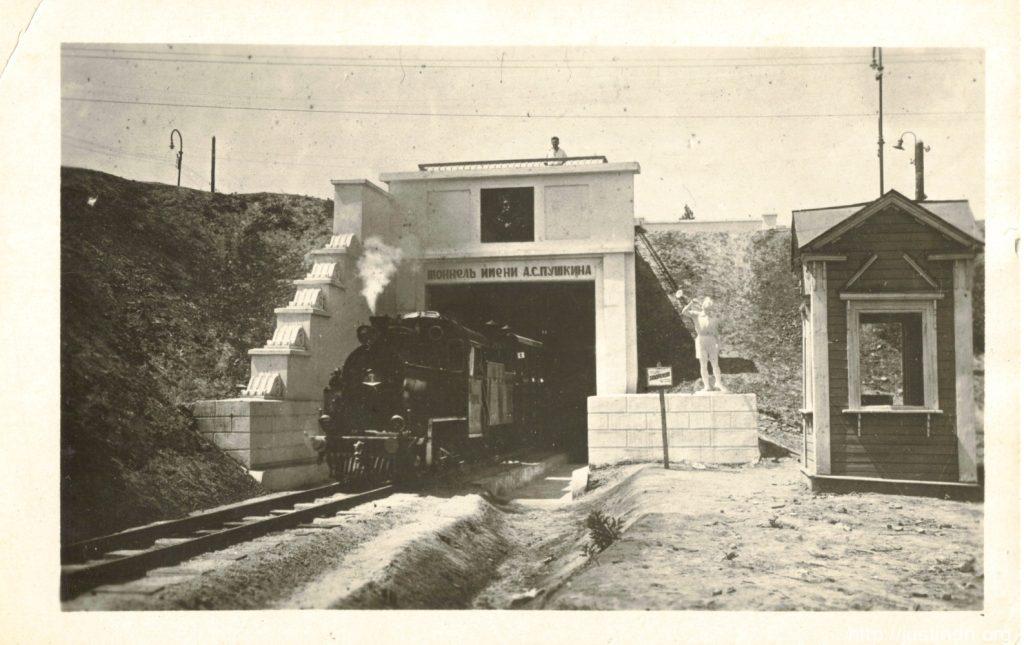

Однако довольно быстро пришло понимание, что проектирование трассы железной дороги, хоть и детской, должно осуществляться взрослыми, имеющими соответствующие знания. На Тифлисской и Днепропетровской дорогах выявились проблемы, связанные с радиусом кривых: двухосные вагоны с неподвижными осями нередко сходили с рельсов. В Днепропетровске вдобавок высота двух тоннелей оказалась слишком низкой и практически все локомотивы приходилось в будущем приспосабливать к условиям ДЖД. Даже в наши дни тепловозы ТУ2, работающие на Малой Приднепровской, имеют модифицированную, «плоскую» крышу.

Паровозы первых ДЖД — что планировалось и что получилось

Для первых ДЖД стандартного подвижного состава не существовало. В стране действовало немало промышленных узкоколеек, однако пассажирские вагоны, используемые на них, были в основном дореволюционной постройки. Паровозов не хватало и большинство узкоколейных паровозов в СССР 30-х годов были уже устаревшими. Новые паровозы, конечно, строились, но были «нарасхват» среди промышленных и пассажирских узкоколейных железных дорог. Для детских железных дорог оставалось два варианта — использовать то, что получится достать, либо строить паровозы специально для ДЖД.

В духе времени господствующей идеей стала самостоятельная постройка локомотивов и вагонов для детских железных дорог, руками ребят или заводской молодёжи, учениками фабрично-заводских училищ (ФЗУ). В реальности, если небольшие деревянные вагончики ещё можно было построить своими силами, то построить паровоз без проекта, производственной базы да ещё и в одном-двух экземплярах было почти невозможно.

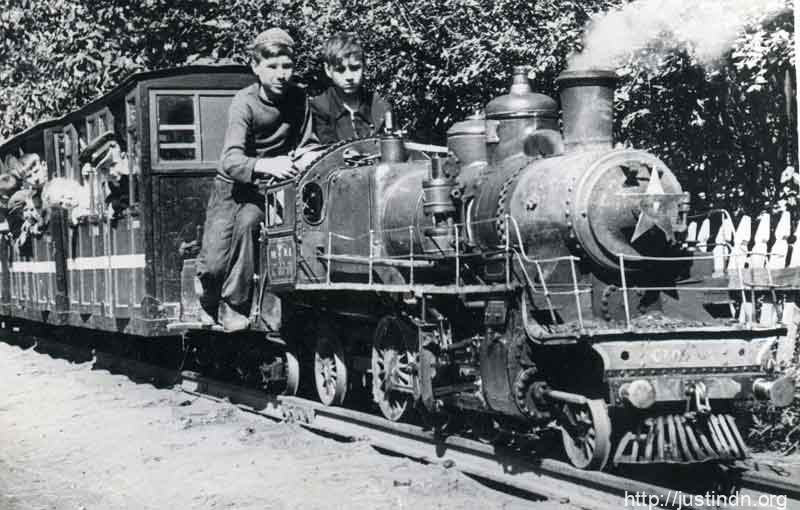

Единственными, кому удалось построить свой собственный паровоз, стали комсомольцы Днепропетровского паровозоремонтного завода. Локомотив, получивший серию ЮП-3-01, был построен на базе котла от ширококолейного маневрового паровоза. Детали движущего механизма были взяты от разных узкоколейных паровозов. Остальные детали, включая раму и тендер, изготовили самостоятельно. Тут же дала о себе знать описанная выше проблема со слишком малым радиусом кривых. Паровоз пришлось оборудовать, по образцу ширококолейных, бегунковой осью: иначе локомотив не мог проходить спроектированные детьми кривые. Интересно, что в прессе построенный паровоз характеризовался как «точная копия с мощного паровоза «Иосиф Сталин», хотя общего между ними было разве что то, что оба локомотива — паровозы.

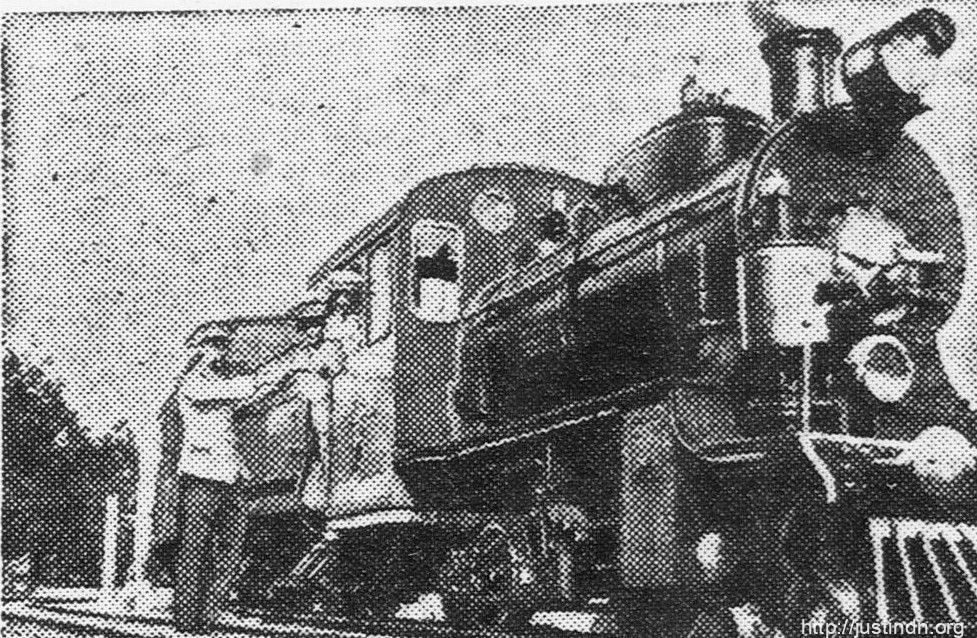

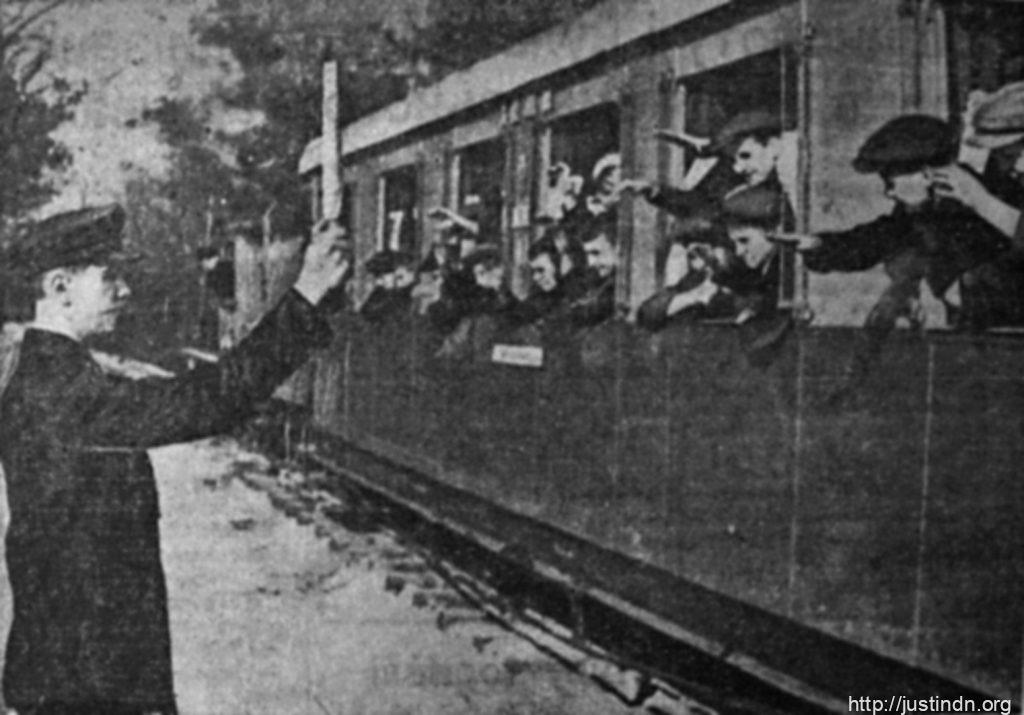

днепропетровских ребят, получает от дежурного по станции разрешение на поездку.

Фото из газеты «Пионерская Правда», №94 (1736) 12 июля 1936 г.

При строительстве Тифлисской ДЖД в газете «Пионерская правда» появилась информация, что некая «английская торговая фирма, узнав о строительстве дороги, предложила построить хорошо оборудованные вагоны и паровоз и прислать их в Тифлис». Было ли в реальности такое предложение и от кого оно исходило — неизвестно и, честно говоря, факт такого предложения, учитывая сложные отношения СССР и Великобритании в то время, вызывает сомнения. Как бы то ни было, тут же последовало «ответное» заявление о самостоятельной постройке паровоза.

Однако паровоз для Тифлисской дороги всё-таки не был создан «с нуля»: использован был редчайший паровоз Ак-1721, построенный в 1911 году на заводе Юнга. Локомотив был только отремонтирован учащимся фабрично-заводского училища.

Это не единственный пример использования «заграничного» локомотива: первый паровоз Кратовской ДЖД был построен заводом Оренштайн и Коппель, один из паровозов Иркутской — австрийским заводом Краусс-Линц,

Фото из архива Малой Южной ж.д. (Харьков).

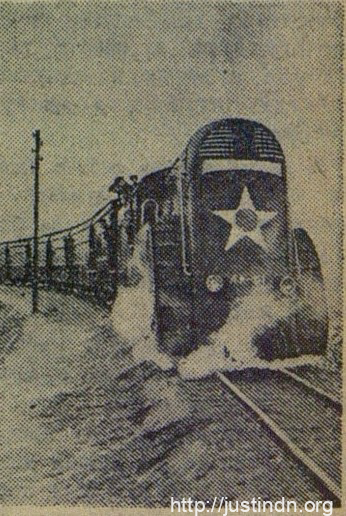

Не менее интересно использование американских паровозов на советских детских железных дорогах. Для открытой в 1936 году Гомельской ДЖД и открытой в 1940 году Ташкентской ДЖД получилось найти уникальные американские танк-паровозы фирмы ALCO.

Фото из журнала «Iскры Iльiча» («Искры Ильича») №10, 1936 год.

Источник — 750mm.by

Конечно, львиная доля использовавшихся на первых детских магистралях паровозов была отечественного производства. И.32 Коломенского завода в Мелитополе, серии 63/65 в Кратово, Горьком, Свободном, серии 159 в Иркутске, Ростове и Харькове.

К слову, для «горьковского» паровоза был сооружён обтекатель, подобный тем, которые использовались на некоторых скоростных паровозах серии ИС.

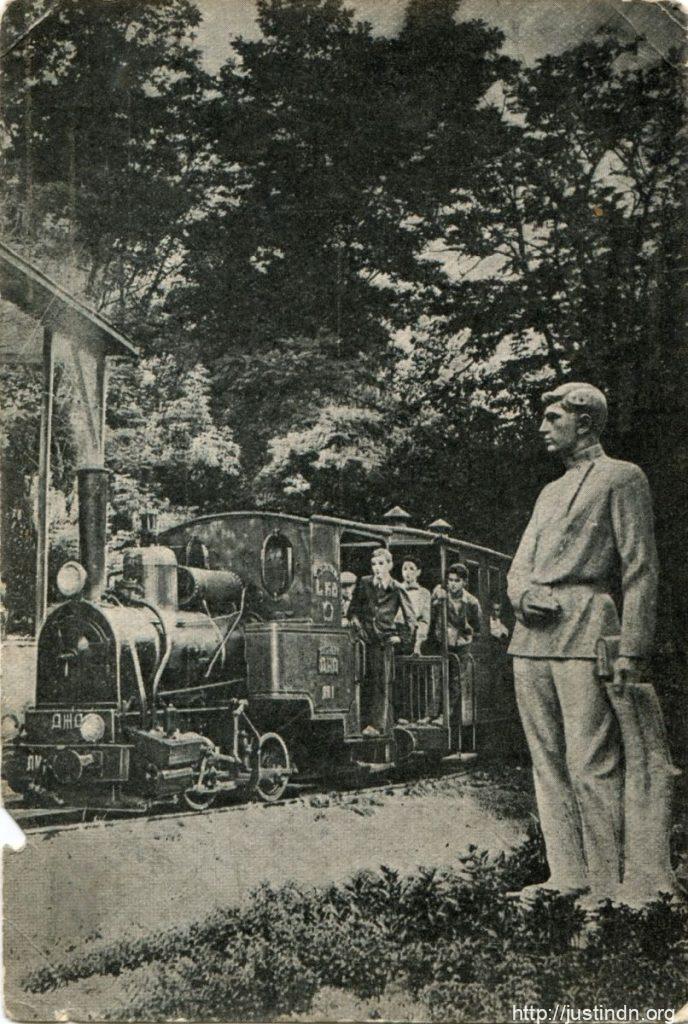

Нельзя не упомянуть о наименованиях паровозов на детских железных дорогах, которые нередко вызывают путаницу. Большинству локомотивов, эксплуатировавшихся на первых детских магистралях, присваивалась новая серия: чаще всего — в честь кого-то из советских вождей либо просто с «идеологическим» уклоном.

Первый паровоз Тифлисской ДЖД носил серию ЛК-1 в честь Лазаря Кагановича — тогдашнего наркома путей сообщения. Паровозы Кратовской ДЖД носили серии ВЛ-1 и ИС-1 (в честь Ленина и Сталина соответственно), паровоз Харьковской ДЖД — серию ЛК-4-1. Паровозы Днепропетровской, Ростовской и Ашхабадской ДЖД носили серию ЮП («Юный Пионер»).

Интересные «исключения из правил»: паровоз Ташкентской ДЖД, получивший серию Уз15-16 в честь 15-летия Узбекской ССР и паровоз Гомельской ДЖД, носивший просто номер 1.

Электровозы на детских железных дорогах

В наши дни основным и часто единственным видом тяги на ДЖД является тепловоз. На некоторых ДЖД работают сохранившиеся паровозы. Электровозная же тяга на современных детских железных дорогах не используется — обслуживание контактной сети небезопасно и сложно для детей. Исключение составляют разве что аккумуляторные локомотивы в Красноярске и немецком Коттбусе. Однако так было не всегда, более того — самые первые детские трассы были именно электрифицированными.

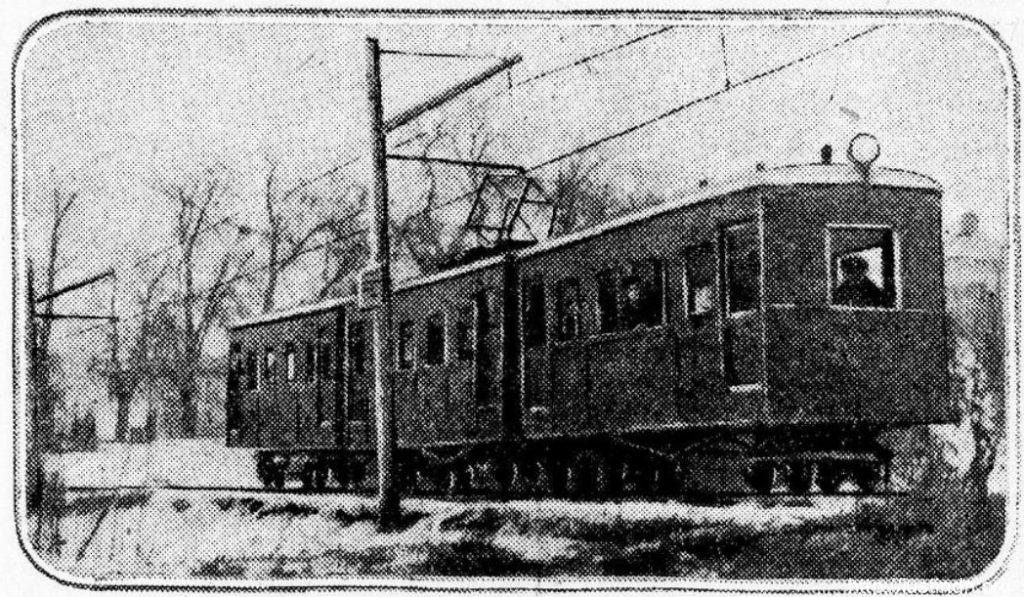

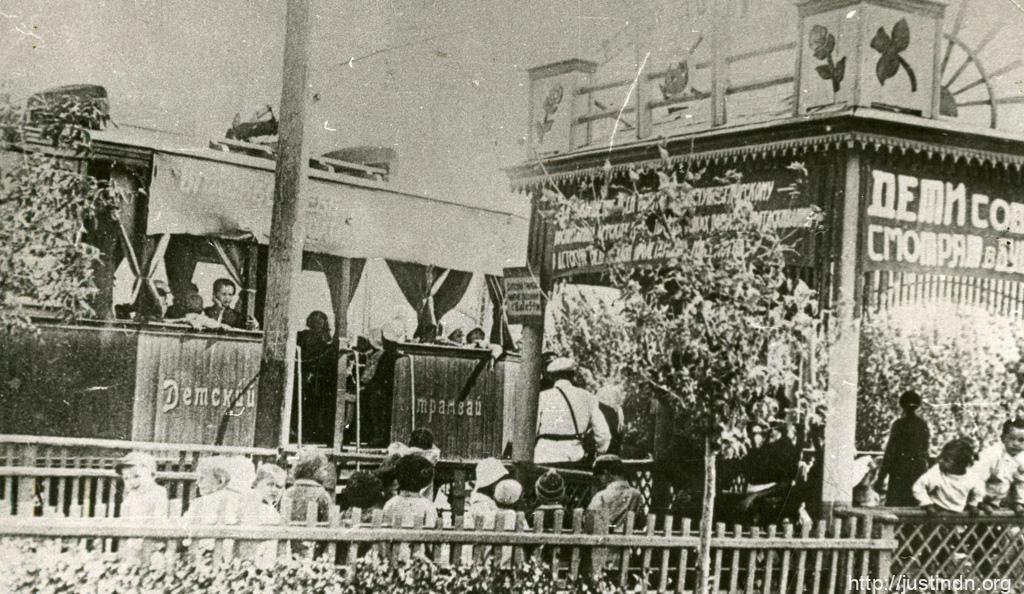

Самодельный поезд первой детской железной дороги в парке им. Горького состоял из электрического моторного вагона и двух прицепных. По внешнему виду состав напоминал первые электропоезда серий С. К сожалению, никаких подробностей об устройстве этого состава не сохранилось, известно лишь, что моторный вагон был «с четырьмя электромоторами» — видимо, четырёхосным, с электродвигателем на каждой оси.

Ребятами-учащимися детской технической станции подмосковного города Подлипки под руководством мастера М. М. Протопопова был построен самодельный «электровагон» (в некоторых публикациях называемый электровозом).

Конструкция его была больше похожа на трамвай: электровагон имел две кабины машиниста и салон на 20 пассажиров. Красно-жёлтый локомотив был построен из дерева и обшит фанерой. Детали, которые дети не могли сделать сами: трёхфазный двигатель, тележка, подшипники, шестерни, колёса были взяты из утиля находящегося рядом завода №8 им. Калинина.

Управление было устроено максимально просто — рубильник, включавший двигатель. Реостатов, позволяющих регулировать скорость, не было, скорее всего, не было и тормозного оборудования. Токоприёмник простой, но оригинальной конструкции был, скорее, троллейбусного типа: на немногочисленных сохранившихся фотографиях видны два контактных провода. Интересно, что построен электровагон был всего за два месяца.

Вышеописанные дороги проработали совсем недолго и судьба самодельной техники неизвестна.

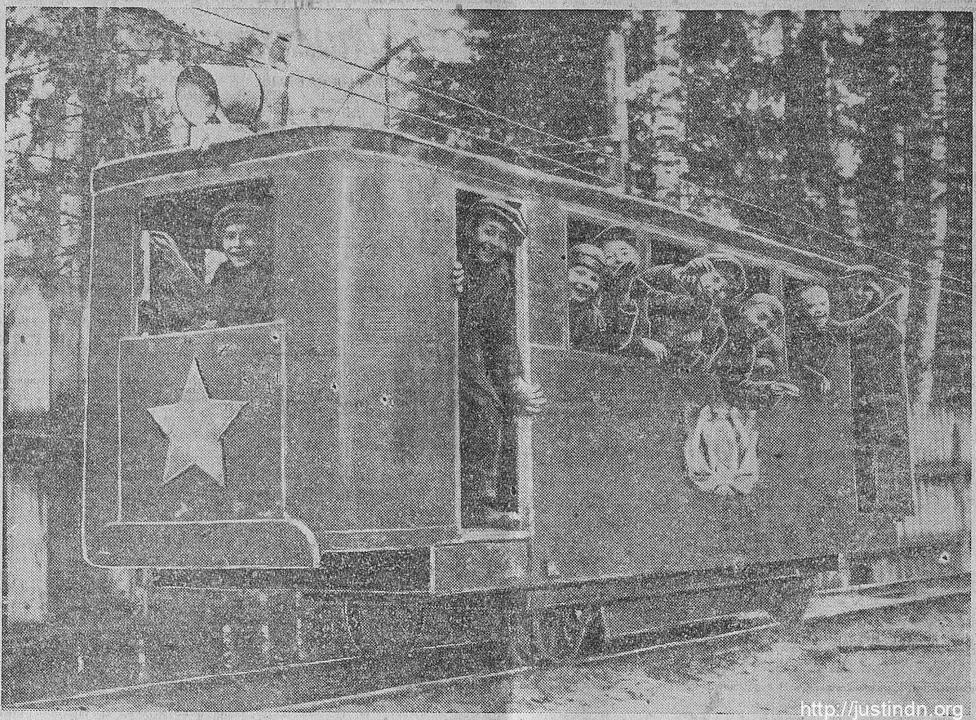

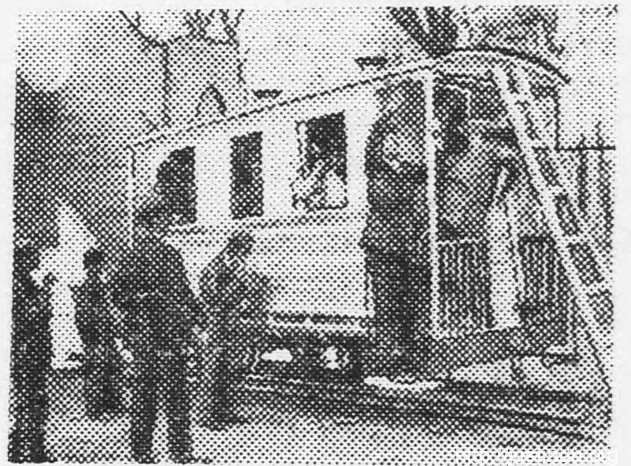

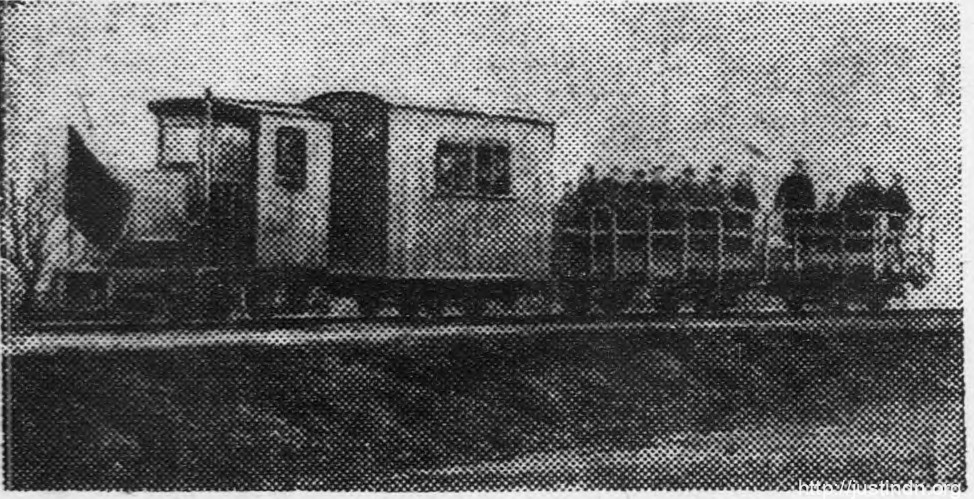

Ещё одной электрифицированной детской железной дорогой стала Малая Южно-Донецкая ДЖД в Сталино (Донецк), открытая в 1936 году. Электровоз, работавший на этой ДЖД был создан на базе списанного трамвайного вагона, построенного заводом MAN в 1905 году. В отличие от вышеупомянутых, построенных детьми, он создавался взрослыми специалистами — коллективом трамвайного парка. Электровозу была присвоена серия СС-1 — что означает аббревиатура, неизвестно, однако, зная реалии второй половины 30-х годов, можно предположить что-то вроде «Сталинское счастье» или «Слава Сталину».

Кузов и салон были спроектированы с нуля: фактически, от трамвайного вагона были взяты только рама и электрооборудование. Кузов, построенный из дерева и частично обшитый металлом, производил впечатление обтекаемой, можно сказать, «футуристичной» формой.

Фото Л. Лютровника из газеты «Сталинский рабочий» от 22 ноября 1936 года.

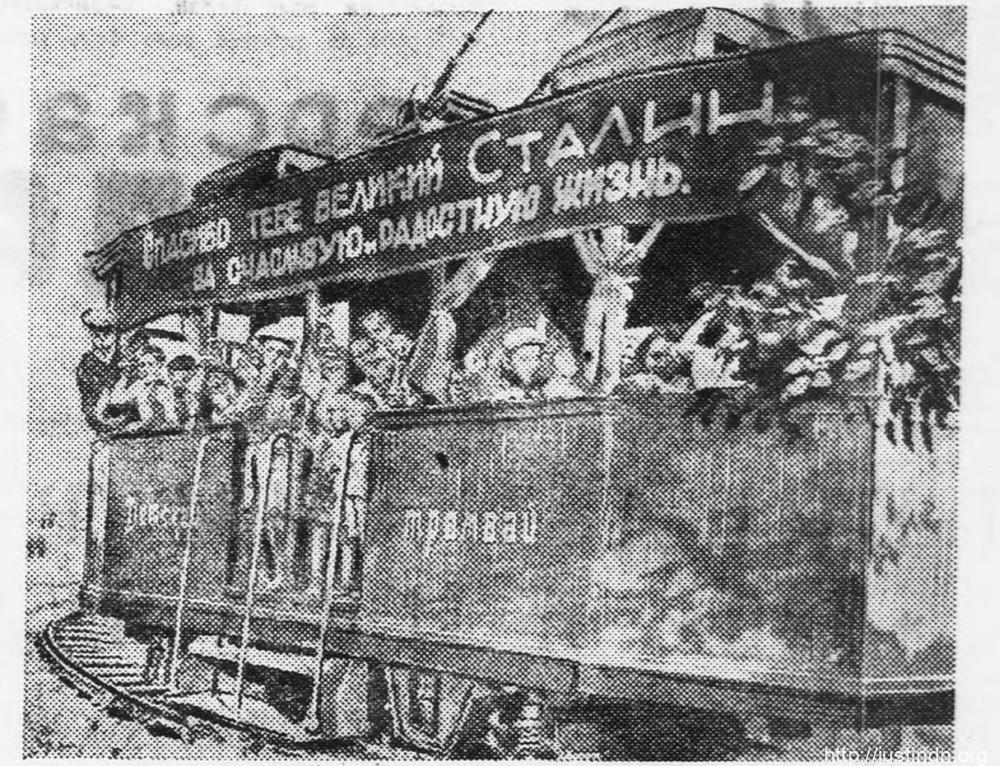

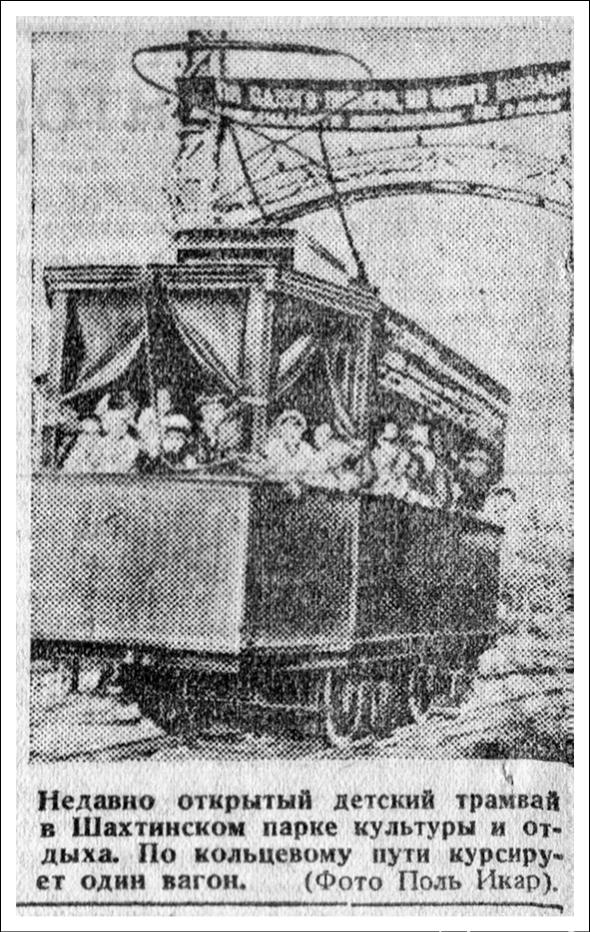

Уникальным явлением стал детский трамвай в г. Шахты Ростовской области. Кольцевая трасса длиной около 250 метров была построена в Шахтинском парке культуры и отдыха. Насколько нам известно, дети не принимали участия в проектировании и строительстве — все работы осуществляло Управление Шахтинского трамвая. Ширина колеи составляла 1200 мм.

Трамвай был запущен 23 августа 1935 года.

Единственный трамвайный вагон был, скорее всего, самодельным, с деревянным кузовом, с односторонним управлением. Вагон был расчитан на 22 места, и имел размеры: длина — 6,5 м, ширина — 2,2 м и высота — 2,8 м.

Возможно, детский вагон был создан на базе трамвая серии Х — в 30-х годах это была единственная модель трамвая, эксплуатировавшаяся в Шахтах. Максимальная скорость, которую мог развивать вагон, составляла 12 км/ч. Трамвай работал на напряжении 425 В.

Что интересно — взрослые в трамвай допускались ограниченно: только вместе с совсем маленькими детьми.

Идея использования электровозов стала весьма распространённой: их предлагалось использовать, реконструировав дороги, в Тбилиси и Кратово, а также на не построенных дорогах в Киеве, Москве, Пятигорске и Запорожье.

До конца непонятно, откуда должны были взяться электровозы для детских железных дорог: планировалось ли их строить с нуля для каждой ДЖД «на местах», использовать, по образцу Сталино, трамвайные вагоны или разработать отдельный проект. Назывались серии электровозов П-М-I для Пятигорской ДЖД и ВЛ-5-1 для Запорожской.

Электровозы для Московской ДЖД должен был построить завод «Динамо». Предполагалось, что максимальная скорость локомотивов составит 50 км/ч, а работать они будут от напряжения 250 В. Велись ли в реальности какие-то разработки — неизвестно.

Тепловозная тяга на первых ДЖД

Тепловозная тяга на железных дорогах СССР в 30-е годы была распространена слабо (особенно на узкоколейных), что отразилось на детских железных дорогах: единственными представителями тепловой тяги были мотовозы Муг/2 на Ростовской ДЖД и мотовоз «колхозной» детской железной дороги в селе Бабчинцы (см. ниже). Встречаются упоминания о мотовозе ЛБ-2 (Муг/2) на Тблилисской ДЖД, но не исключено, что это был эвакуированный в 1941 году ростовский мотовоз. Тема тепловозов на детских магистралях в то время почти не поднималась — встречается лишь упоминание о планах использовать тепловоз на нереализованной ДЖД в Киеве.

Вагоны первых детских магистралей

В наши дни большинство вагонов на детских железных дорогах — это вагоны с жёсткими сидячими местами разной степени удобства.

Для первых же детских магистралей разнообразие вагонов поражает. Объяснить это просто: во-первых, массово вагоны для узкоколейных ДЖД тогда не строились. Во-вторых, как уже говорилось, в мечтах детские железные дороги должны были стать копией взрослых.

Первый состав Тифлисской ДЖД состоял из трёх самодельных вагонов: двух 12-местных жёстких (открытого и закрытого) и 8-местного мягкого. При этом мягкий вагон предназначался для «детей-отличников». В дальнейшем предполагалось дополнить состав неким «бронированным вагоном для военизированных игр» и «международным» (или «образцовым») вагоном.

Фото из газеты «Пионерская Правда», № 61 (1531) от 12 мая 1935 года

Фото 1951 или 1952 г. из архива Малой Южной ж.д. (Харьков).

Некие «международные» вагоны должны были быть построены и для проектируемых Киевской и Малой Амурской (Свободненской) дорог. Что именно подразумевалось под «международностью» — то ли повышенная комфортность, то ли места для лежания, то ли надписи на иностранном языке, мы, к сожалению, не знаем.

Вагоны электрифицированной ДЖД в московском парке им. Горького каким-то образом превращались «в бронированные». В чём именно заключалось превращение и не было ли это просто игрой — нам также не известно.

В целом, для каждой ДЖД вагоны строились на каком-то местном заводе. Например, для ДЖД в Кратово 11,5-метровые вагоны строил Перовский вагоноремонтный завод, для Гомельской два мягких вагона построил Гомельский ПВРЗ.

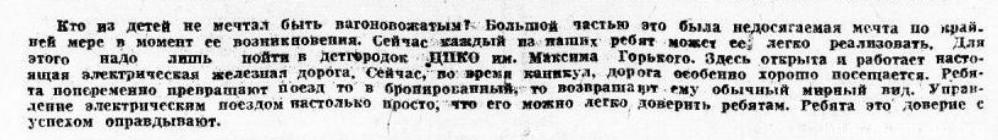

Первой и единственной попыткой разработать какой-то стандарт для вагонов детских железных дорог стали вагоны Малой Сталинской дороги в Днепропетровске. В 1936 году вагоноремонтным заводом было построено шесть 12-местных вагонов. В дальнейшем на базе этой же конструкции были построены вагоны для Мелитопольской и Ростовской дорог. Проект реконструкции ДЖД в Донецке подразумевал заказ нескольких аналогичных вагонов на Днепропетровском вагоноремонтном заводе.

Фото начала 70-х годов из архива Малой Приднепровской ж.д.

По слухам, проект вагонов носил название «Малыш», однако эта информация не подтверждена документальными данными.

Интересно, что первоначально для Днепропетровской ДЖД должны были быть разработаны некие «обтекаемые вагоны», однако реально построенные вагоны назвать обтекаемыми трудно.

Интересный вагон работал на Малой Южной железной дороге (Харьков) — четырёхосный вагон с жёстким и мягким отделениями и электрическим освещением. По сообщениям прессы, вагон был построен на Харьковском вагоностроительном заводе, однако внешний вид вагона и особенности конструкции говорят о его европейском происхождении. Наиболее вероятно, что вагон был вывезен с одной из узкоколеек на территориях, принадлежавших до осени 1939 года Польше, а на заводе был только перекрашен и снабжён соответствующими обозначениями.

Фото из газеты «Социалистическая Харьковщина», №94 (6017) от 22 апреля 1941 года.

Для так и не открывшейся детской железной дороги в Ворошиловграде (Луганске) заводом ОР планировалось построить три мягких вагона (два закрытых, один открытый) длиной 7 метров и высотой 3 метра, с электрическим освещением, на 34 сидячих места. Были ли осуществлены эти планы, мы не знаем, однако существует интересная гипотеза о том, что три вагона всё-таки были построены, но переданы на открытую в 1940 году Ереванскую ДЖД. Однако пока что гипотеза ничем не подтверждена.

Для детской железной дороги в Запорожье паровозоремонтным заводом должны были быть построены пять 40-местных вагонов «типа метро» — речь ли здесь о внешнем виде или же об электрификации, непонятно.

Совершенно фантастические вагоны должны были быть построены для Московской ДЖД в Измайловском парке: с 36 мягкими сидениями и никелированными деталями, с кондиционерами (!) и радиосвязью. Планировалось несколько составов по 6 вагонов. Разработка проекта была поручена Московскому институту инженеров транспорта, но был ли проект завершён — неизвестно.

Станции и вокзалы — какими их хотели видеть?

Станции современных детских железных дорог обычно включают в себя вокзал, иногда — депо и стрелочные посты, на одной из станций может находится учебный корпус. Нередко крупный вокзал находится только на «главной» станции, а на остальных в лучшем случае — пассажирские павильоны.

Проектировщики первых детских трасс мечтали о полнофункциональных станциях, где было бы всё то, что есть на станциях «взрослых».

Вокзалы в большинстве случаев проектировались значительных размеров, в них планировались помещения, которые присущи вокзалам крупных железнодорожных станций.

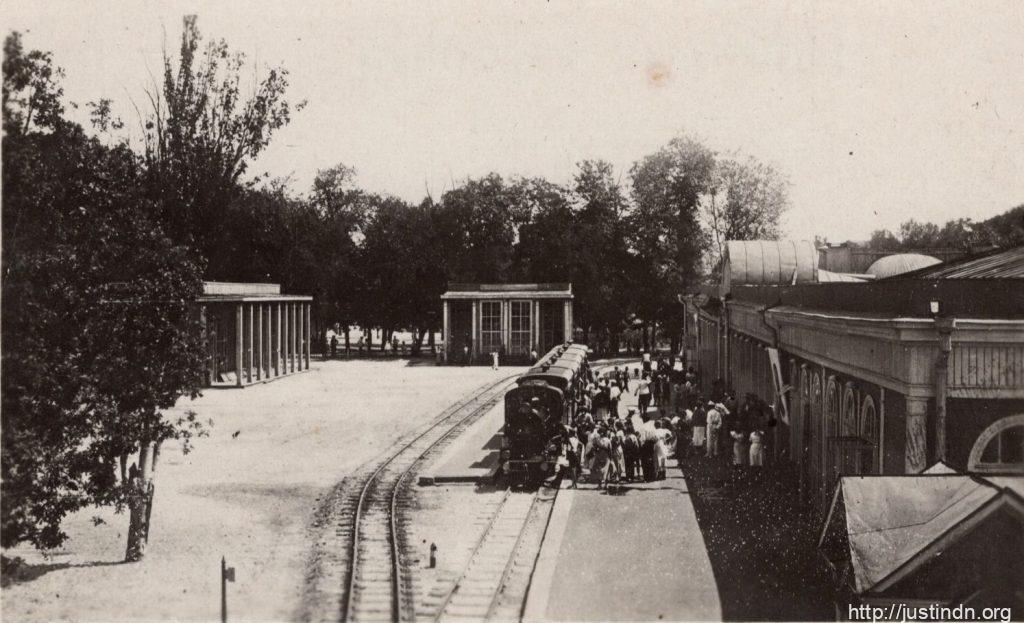

Открытка 1959 года из коллекции автора

Фото 1936 года из книги Харитоновой Е. Л. «Парк юности нашей…»

Так, например, при проектировании одного из вокзалов Днепропетровской ДЖД планировалось, что в здании будут, кроме прочего: почта, сберкасса, камера хранения, буфет, комната отдыха и развлечений.

На проектируемой Киевской ДЖД так же планировалось устроить почту.

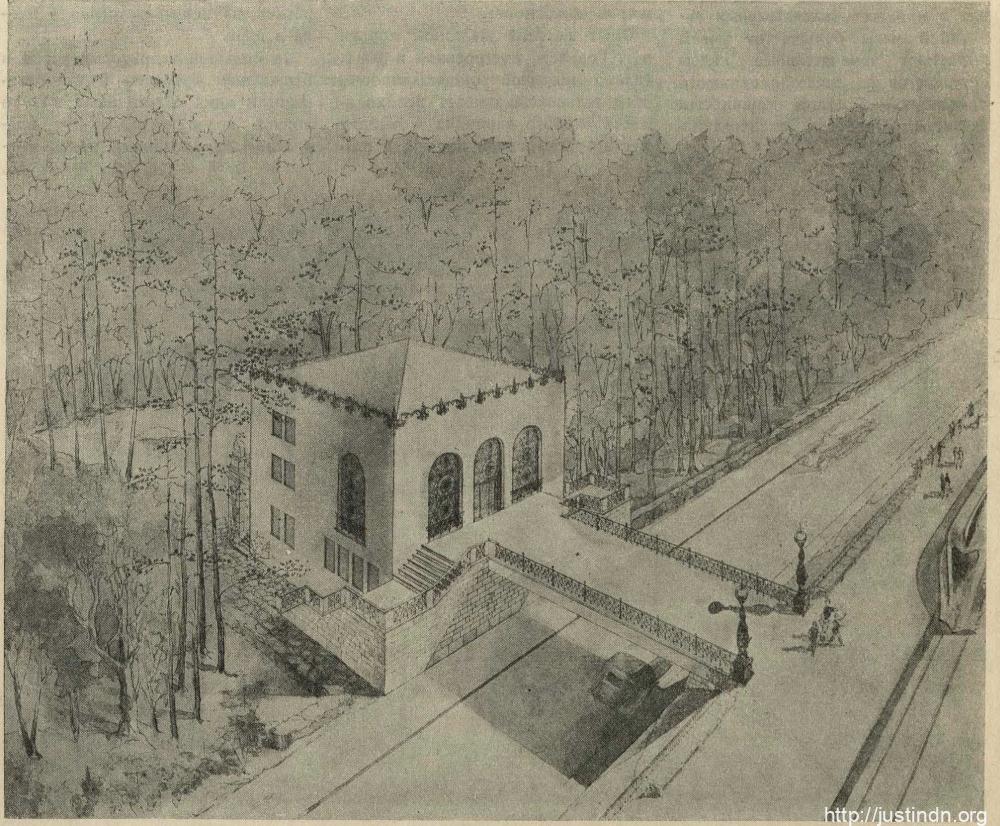

Вокзал харьковской станции Парк должен был иметь камеру хранения и буфет, а также прогулочные террасы для маленьких пассажиров.

Некоторые вокзалы строились целиком из дерева, но всё равно это были здания значительных размеров.

Фото 30-х годов из коллекции автора

В проектировании вокзалов иногда участвовали дети — к примеру, вокзалы первой, Тифлисской, ДЖД проектировались при участии детей: за 3 дня ребята — будущие юные железнодорожники — представили 22 проекта вокзалов. В проектировании вокзалов Днепропетровской ДЖД тоже участвовали дети — один из проектов предполагал строительство двухэтажного вокзала с залом настольных игр, парикмахерской и домом железнодорожной техники на втором этаже. Безусловно, детские проекты, созданные за несколько дней, вряд ли рассматривали всерьёз.

Отдельно стоит сказать о средствах связи. Помимо вполне логичного наличия телефонной связи, и в некоторых случаях — радиоузла, на некоторых ДЖД — например, в Днепропетровске и Мелитополе — существовала телеграфная связь. Юные пассажиры могли отправить телеграмму с одной станции на другую. Как это работало и использовалось ли в действительности — неизвестно. Телеграфная связь была заявлена для строящихся ДЖД в Киеве, Славянске, Кратово.

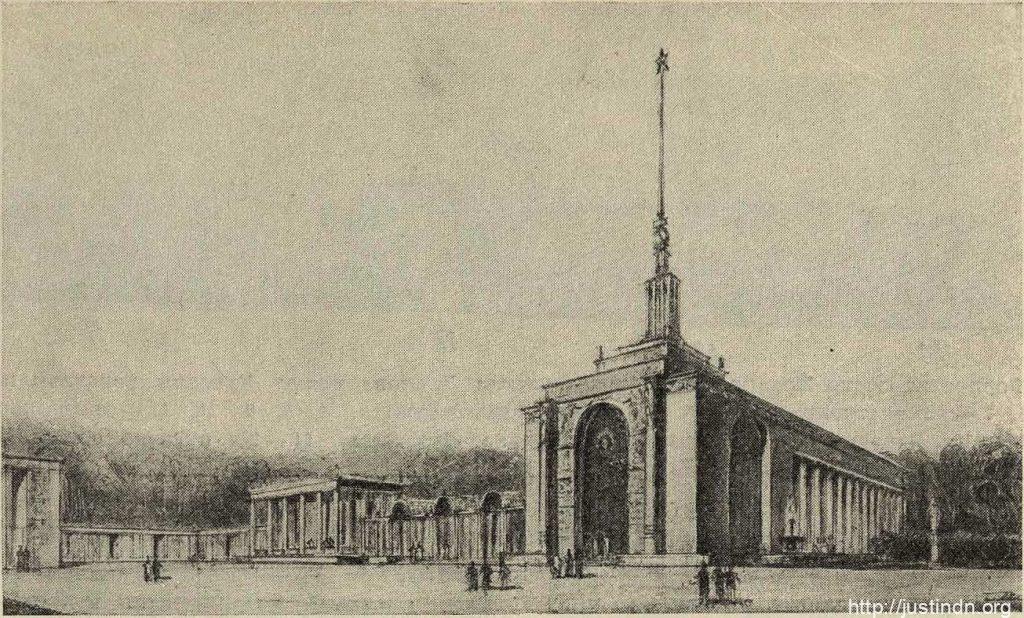

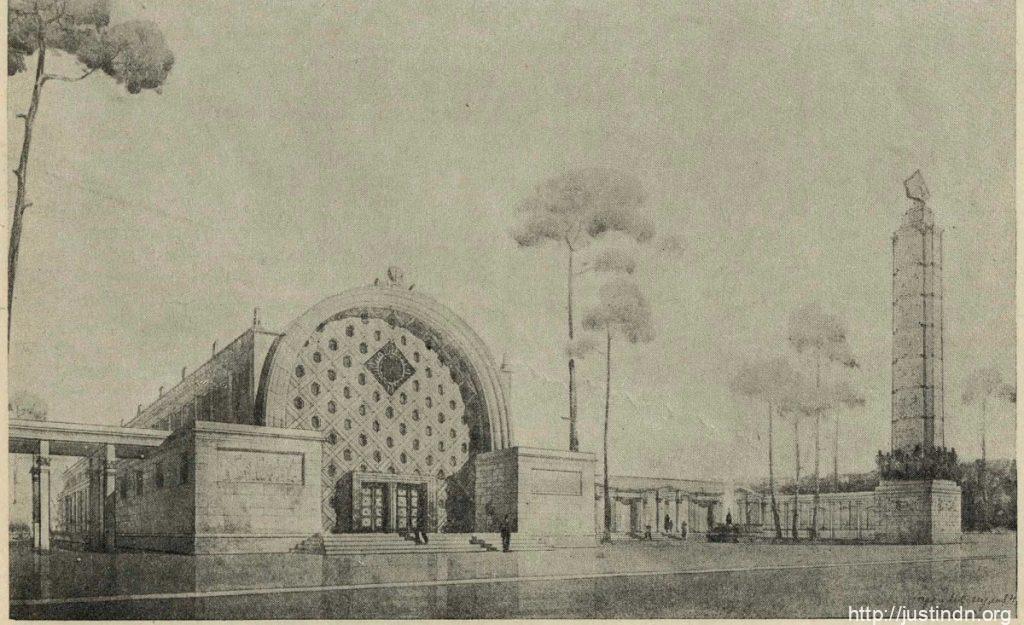

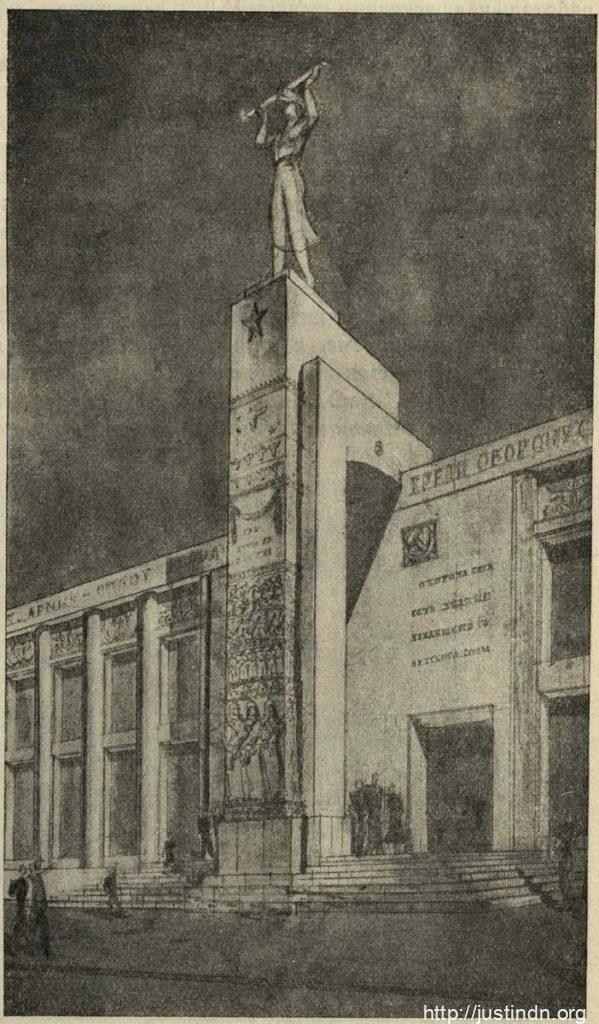

Московская ДЖД должна была стать образцовой и лучшей в СССР — и проекты вокзалов соответствовали этой идее. Здания восьми или девяти будущих станций должны были стать поистине монументальными. Целесообразность таких огромных зданий для детской железной дороги сомнительна — впрочем, ни одно из них не было построено. Помимо вокзалов, предполагалось строительство депо, пакгаузов, мастерских, вагонного депо.

Рисунки из журнала «Строительство Москвы», №17, 1940 год.

Названия станций часто давались в духе времени: «Жовтеня» и «Комсомольск» в Днепропетровске, «Счастливое детство» в Донецке и Красноярске, «им. Павлика Морозова» в Мелитополе, «Путь Ильича» в Кратово, «Пионерская» в Кратово, Мелитополе и Тбилиси, планировались станции «Пионер» и «Октябрёнок» в Иловайске и т.п.

Давали и нейтральные названия, например: «Родина», «Пушкинская, «Счастливая» в Горьком, «Радостная» и «Солнечная» в Тбилиси, «Парк» и «Лесопарк» в Харькове.

В Днепропетровске даже депо имело собственное название: «Чапаев». В Мелитополе депо было присвоено имя знаменитого исследователя Арктики И. Д. Папанина.

Трассы первых детских магистралей — какими они были и какими могли стать

Трассы самых первых ДЖД были миниатюрными — около 250 м в Москве, около 100 м — в Подлипках и 400 м — в Тифлисе. Осознание того, что такая короткая трасса, во-первых, не даёт возможности совершать хоть сколько нибудь продолжительные поездки, а во-вторых, не позволяет в полной мере обучать ребят железнодорожным специальностям, пришло быстро. Спустя всего 2 месяца после открытия Тифлисской ДЖД в прессе появились сообщения о планируемом продлении ДЖД до 1200 м, что и было довольно быстро реализовано — трасса дороги была продлена и «закольцована».

Следующая, официально вторая ДЖД в СССР, была открыта в 1936 году в Днепропетровске, имела длину уже около 2 километров и, по образцу Тбилисской, была кольцевой.

В том же 1936 году была открыта Красноярская ДЖД длиной более километра, но имевшая уже более приближённую к реальности путевую схему: железнодорожная ветка, соединяющая две станции, что требовало проведения манёвров на каждой станции после прибытия поезда.

Построенные в последующие годы ДЖД, за исключением открытых в 1937 году Мелитопольской и в 1940 году Ростовской имени незамкнутые схемы с тупиковыми станциями. Время показало, что именно такая схема ДЖД лучше всего соответствует заявленной цели — обучению детей железнодорожным профессиям.

Открытие Тифлисской ДЖД, как уже говорилось выше, вдохновило пионеров страны на строительство своих детских железных дорог. В большинстве случаев предлагаемые и построенные трассы были, в общем, схожи друг с другом по протяжённости и трассировке. Но несколько проектов следует отметить особо.

Один из проектов ДЖД в Москве, в Измайловском парке культуры и отдыха, предполагал строительство трассы длиной в 10,4 км с двумя ветками — электрифицированной на территории парка и паровозной вне его. Предполагалось, что на трассе будут сооружены мост, несколько тоннелей и виадуков. К концу 1939 года в газете «Пионерская правда» появились одна за другой несколько заметок, в которой длина будущей дороги составляла уже 20 км. Однако ни одного участка дороги в Измайловском парке так и не было построено.

В 1936 году по противоречивым сообщениям прессы было начато строительство ДЖД в Сталинске (Новокузнецк). Дорога должна была иметь немалую длину — 7 километров.

Дорога такой же длины должна была быть построена в Горьком (Нижний Новгород), однако после завершения постройки трасса дороги получилась даже больше — 9,1 км (в наши дни от первоначальной трассы остался небольшой участок, а длина дороги сейчас составляет около 4 км).

Осенью 1939 года появился проект Ленинградской ДЖД — трасса дороги должна была составлять 20 километров, что, будь она построена, составило бы абсолютный рекорд по протяжённости среди детских железных дорог.

Единственная реально построенная детская железная дорога с длиной пути более 10 км открылась в городе Свободный Амурской области — протяжённость её трассы составляет 11,6 км. Неизвестно, почему в таком небольшом городе была построена такая длинная ДЖД — есть только предположения, связанные с тем, что проект дороги был разработан коллективом строителей Амурлага НКВД, а строилась дорога в основном силами заключённых.

Несколько слов об особенностях работы первых детских железных дорог

Обычно работа на детских железных дорогах ограничивается перевозкой пассажиров. Юные железнодорожники осваивают около десятка профессий. Список профессий отличается на разных ДЖД — она зависит от возможностей и оснащённости дороги, а так же на существующих традициях. Чаще всего в списке профессий присутствуют: машинист и помощник машиниста, дежурный по станции, проводник, стрелочник, диктор. Встречаются профессии ревизора, диспетчера, дежурного по депо, оператора, поездного вагонного мастера.

На первых ДЖД, согласно концепции «копии взрослой дороги» ребята осваивали весьма необычные для наших дней профессии — путевой обходчик (или дорожный мастер), телеграфист, связист.

В наши дни за состоянием пути следят взрослые, но, например, в 30-е годы в Днепропетровске эту работу выполняли дети. Профессия называлась необычно — «путевой сторож». В Донецке аналогичная профессия называлась «начальник околотка».

Профессия «связист» подразумевала не только непосредственно связь между людьми, но и слежение за состоянием устройств сигнализации — семафоров и стрелочных указателей. Такая профессия иногда называлась «Монтёр СЦБ».

Существовало и такое явление, как «Политотдел дороги».

В Мелитополе дорога обладала лекционным залом, где юным железнодорожникам показывали фильмы. К слову, интересен режим работы этой ДЖД: в будние дни она работала с 17 до 20 часов, а в выходные — с 9 до 20 часов, и работала она круглый год.

Характерная черта конца 30-х годов ХХ века в СССР — постоянное ожидание войны. Отразилось это и на детских дорогах. Так, на Малой Сталинской в Днепропетровске существовал клуб «ворошиловских стрелков» с тиром. На дороге проводились учения с имитацией воздушной тревоги, учения по работе в противогазах и даже учения по стрельбе из пулемёта.

Для обеих вышеупомянутых дорог выпускалась газета «Питомцы Кагановича».

Очень интересные идеи высказывались при проектировании Малой Южной (Харьков) детской железной дороги. Трасса дороги должна была служить не только для обучения ребят, но и для доставки по дороге грузов на промышленные предприятия, располагавшиеся в районе лесопарка. Планировалось, что ДЖД будет работать как в дневное, так и в ночное время — причём ночью дорога должна была служить для грузовых перевозок и обслуживаться взрослыми.

«Особенные» детские железные дороги.

Каждая детская железная дорога не похожа на остальные. Однако в истории детских дорог есть несколько по настоящему уникальных магистралей.

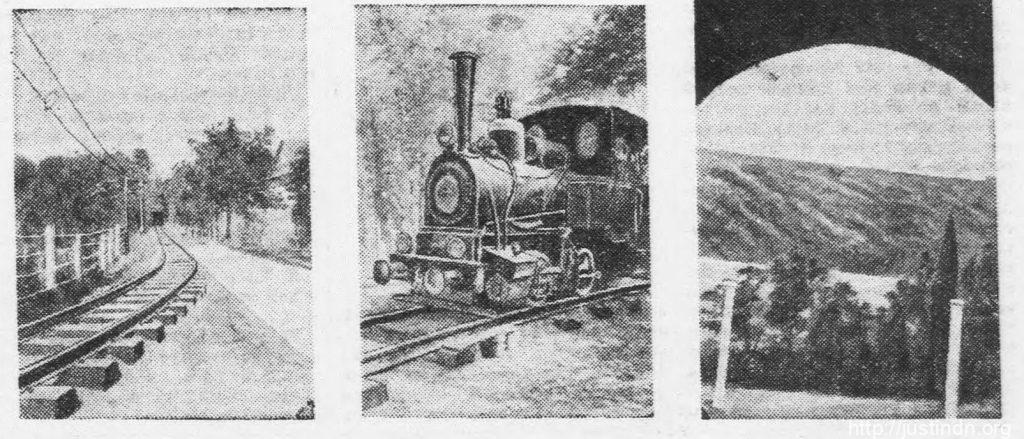

Детская железная дорога в Красноярске, открытая 1 августа 1936 года, изначально вообще должна была быть… макетом железной дороги. Вероятно, ажиотаж, поднявшийся после открытия Тифлисской ДЖД, привел к тому, что планируемая «игрушечная» дорога стала полноценной ДЖД. Дорога началась с постройки масштабной модели паровоза Су в масштабе 1:5 и нескольких грузовых вагонов к нему. Ширина колеи подвижного состава составила всего 305 мм. Для размещения пассажиров позже достроили открытые вагоны значительно шире и выше, чем паровоз.

Машинист сидел на тендере паровоза, а взрослый инструктор вообще шёл рядом с поездом. Несмотря на миниатюрность, Красноярская ДЖД работала полноценно — ребят обучали железнодорожным профессиям, на дороге были машинисты, дежурные по станции, стрелочники. На ДЖД были вокзалы, депо и два поворотных круга.

В 60-е годы ширину колеи увеличили до 508 мм. В таком виде дорога работает до наших дней. К слову, первый локомотив — модель паровоза Су сохранился в виде памятника.

Неожиданно, но в небольшом селе Бабчинцы Винницкой области тоже существовала детская железная дорога. Открылась она либо в 1935, либо в 1936 году. Инициаторами постройки были местные школьники, которых поддержало руководство колхоза и местного сахарного завода. Мы не знаем ни точной длины дороги — называется протяжённость в 150 и в 516 метров, ни особенностей трассы. Известно, что на ДЖД работал мотовоз, переданный сахарным заводом — вероятно, модификация Муз4, и три самодельных вагона — двухосный крытый и два двухосных открытых. К сожалению, уникальная колхозная ДЖД не пережила войны.

Неизвестные ДЖД — только ли мечты?

Всем интересующимся историей детских железных дорог известен сайт Дмитрия Сутягина «Детские железные дороги СССР – История и современность«. Согласно данным автора сайта, к 1941 году в СССР насчитывалось 16 ДЖД, включая ликвидированную дорогу в Москве.

Однако планов по строительству детских железных дорог в разных городах страны было множество, более того, строительство некоторых было начато, а возможно, и доведено до конца.

Большинство, конечно же, построены не были — громкие заявления о больших делах, не шедшие дальше речей партийных вождей и газетных заметок, были обыкновенным делом в то время. Однако строительство некоторых дорог было начато и не закончено по разным причинам.

В первую очередь это, конечно, множество проектов столичных детских железных дорог. Впервые о будущей московской ДЖД заявили путём письма в газету «Пионерская правда» пионеры школы №39 Сокольнического района Москвы, предложив построить детскую дорогу длиной 2 километра. На словах предложение было поддержано ребятами из других школ того же района и, что важнее, представители «взрослой» железной дороги и партийных органов района. Более того, в прессе было заявлено, что уже 1 мая 1936 года начнётся её строительство. В мечтах ребят длина трассы быстро выросла с двух километров до девяти.

На идею ответили ученики одной из железнодорожных школ Бауманского (сейчас — Басманного) района, заявив о желании построить свою ДЖД. Таким образом, детских железных дорог в Москве должно было бы быть уже две. Спустя год, весной 1936 года, появилось сообщение о начале строительства ДЖД в Центральном парке Культуры и Отдыха им. Горького, длина которой должна была составить 935 метров.

Однако в реальности ни одно строительство начато не было. Через год, в 1937 году, было объявлено о строительстве сразу трёх детских железных дорог в Москве: кольцевой в Сокольническом районе длиной 3,5 км, электрифицированной дороги в Ленинградском районе протяжённостью в 2,9 км и двухпутной ДЖД в Сталинском (Измайловском) парке длиной в 5 км.

К концу 1939 ни одно строительство всё ещё не было начато, а количество планируемых детских железных дорог в Москве сократилось до одной — в Измайловском парке культуры и отдыха. Дорога должна была иметь две ветки: электрифицированную в парке и «паровозную» вне его. Остальные проекты, видимо, никогда всерьёз и не рассматривались.

Заслуживает внимания проект Ленинградской ДЖД, которая должная была проходить от Финляндского железнодорожного моста до Невского лесопарка с длиной трассы около 20 км. Проект её был разработан Лентранспроектом, завод им. Егорова должен был построить паровозы и вагоны. Дорогу планировалось открыть 7 ноября 1940 года, однако проект так и остался проектом.

Cуществует информация о детской железной дороге в городе Тайга Кемеровской области, построенной приблизительно в 1933 году. Располагалась дорога на проспекте Кирова, между зданием техникума и клубом им. Ленина. Дорога, имевшая протяжённость до 1,5 км, обслуживалась самодельными паровозом (или двумя паровозами) и двумя или тремя вагонами. По воспоминаниям местных жителей, паровозик был настолько маленьким, что машинист ехал, сидя на тендере. Упоминается, что скорость движения составляла 10-15 км/ч, что, учитывая размеры подвижного состава, вызывает сомнения. Дорога имела три станции с небольшими деревянными павильонами. На дороге обучались старшеклассники местной школы. Функционировала дорога всего около 5 лет, причины её ликвидации неизвестны. Дорога упоминалась номере газеты «Пионерская Правда» от 30 июля 1938 года. Если эта дорога действительно существовала и была чем-то большим, чем самодельный аттракцион, то Тбилисская ДЖД оказывается четвёртой в СССР по времени открытия.

Фото из газеты «Транссиб» №09 от 24.03.2017. Источник: архив заведующей музеем тайгинской средней школы №33 Лидии Павловны Тимук.

Свою ДЖД ещё в 1936 году предложили ребята из Киева — учащиеся детской технической станции. Дорога должны была иметь протяжённость от 2 до 3,5 км, иметь две станции, два моста и тоннель, и что особенно интересно, использовать все виды тяги: паровоз, тепловоз и электровоз. Дорогу предполагалось разместить в районе Аскольдовой могилы, хотя встречались заявления о строительстве дороги в Пушкинском парке (сейчас — парк Ивана Багряного). К 1938 году заявленная протяжённость дороги выросла до 5-6 км, однако доподлинно неизвестно, были ли начаты хоть какие-то работы.

В 1935 году было заявлено о желании построить электрифицированную детскую железную дорогу в Пятигорске — её длина должна была составить 600 метров.

Особенно богатыми на заявления о начале строительства детских дорог стали 1936 и 1937 годы.

Уже упоминалась строящаяся с 1936 года семикилометровая ДЖД в Сталинске (Новокузнецке).

В 1936 году в прессе появились сообщения об окончании постройки ДЖД в Молотове (сейчас — район города Пермь). Планировалось построить дорогу длиной 1,5 км, на дорогу был доставлен подвижной состав: паровоз производства «Оренштайн и Коппель» и вагон неизвестного происхождения. Однако зимой 1936-1937 годов строительство дороги было приостановлено и, по видимому, она так и не открылась.

В том же году было заявлено о начале строительства ДЖД в Запорожье длиной 3,5 км с пятью(!) остановочными пунктами. Тогда же в прессе упоминалось строительство детской железной дороги в Волчанске Харьковской области при местной детской технической станции — работать на дороге должен был построенный ребятами мотовоз.

Были попытки начать строительство ДЖД в Одессе, однако, насколько нам известно, идея не нашла реальной поддержки и дальше заявлений дело не пошло.

Точно известно о начале строительства в 1936 году двухкилометровой ДЖД в Ворошиловграде (Луганск), продлившееся, по разным источникам, до 1940 года. По сообщениям прессы, успели построить трёхэтажный вокзал и фрагмент пути. При этом летом 1938 года в газете «Пионерская Правда» появилась информация, что дорога уже построена, а в 1940 году в газете «Комсомольское племя» появилась дата планируемого открытия — 4 августа 1940 года (в День Железнодорожника). По свидетельствам местных жителей, какое-то движение по трассе осуществлялось, но, скорее всего, это были технические поездки. Для юных железнодорожников дорога так и не открылась, а в войну то немногое, что успели построить, было полностью уничтожено.

Донбасский регион вообще оказался щедр на заявления о строительстве детских дорог.

В июне 1936 года в газете «Социалистический Донбасс» появилась заметка о предложении построить детскую железную дорогу в Дебальцево, «горячо поддержаном всеми местными организациями».

В том же году в Краматорске планировалось построить дорогу длиной в 2 километра, которая должна была «соединить все школы города»: предполагалось, что по ДЖД школьники будут добираться на учёбу.

Осенью 1937 года было объявлено о строительстве ДЖД в Иловайском железнодорожном посёлке. Дорога должна была иметь две станции: «Пионер» и «Октябрёнок», предусматривалась паровозная тяга.

Зимой 1938 года появилась информация о строительстве детской железной дороги в Славянске. Предполагалось, что она будет расположена в городском парке культуры и отдыха, иметь несколько станций, вокзал и паровозное депо. Планировалась трасса протяжённостью в 2,5 км. Открытие дороги было назначено на 1 мая 1939 года, однако в конце мая в прессе всё ещё появлялись сообщения о продолжающемся строительстве.

В июне 1940 года было объявлено об окончании строительства Магнитогорской ДЖД с длиной пути 2 км, паровозом и тремя вагонами. Открыться дорога должна была 15 июля 1940 года. Что интересно, малоизвестная ДЖД в Магнитогорске действительно существовала: в сети можно найти видео, вероятно, 60-х годов, на котором виден паровоз и вагоны ПВ40. Располагалась эта дорога в Левобережном парке. Кроме того, существует фотография с явно самодельными вагонами, датированная 1949 годом. Однако та ли это ДЖД, о которой писала пресса 30-х годов — неизвестно.

Кроме того, в прессе появлялась информация о строительстве 500-метровой ДЖД в Ленинакане (Гюмри), и двухкилометровой дороги в Баку.

Заявлено было о желании построить свою ДЖД в городе Мичуринск в Тамбовской области в парке на окраине города, более того — депо станции Мичуринск взялось изготовить вагоны для детской дороги. Есть сообщения о проектах детской магистрали в одном из парков Ульяновска с четырьмя станциями и мостом, «Малой Северной» ДЖД в Вологде. Упоминаются ДЖД на станции Вяземская Дальневосточной ж.д., неизвестном населённом пункте в Б. Александровском районе Одесской области. В 1941 году звучали заявления о строительстве ДЖД в Омске.

Довоенный период — пожалуй, самый неизученный в истории детских железных дорог. Многое остаётся загадкой — почему некоторые дороги строились и не открывались, откуда брался подвижной состав, как работали первые детские магистрали, да и сколько вообще их было?.. На многие вопросы мы, скорее всего, никогда не получим ответа. Однако попробовать стоит и эта статья — одна из таких попыток. Автор будет благодарен за любые уточнения и дополнения к истории первых детских железных дорог.

Автор благодарит Михаила Чичигина за предоставленную информацию об истории некоторых детских железных дорог.

Приложение: список первых детских железных дорог, упоминаемых в статье

| Город | Открытие | Первое упоминание | Проект/строительство начато |

|---|---|---|---|

| Ереван | 9.07.1937 | Да | |

| Иркутск | 8.11.1939 | Да | |

| Нижний Новгород | 8.11.1939 | Да | |

| Свободный | 4.08.1940 | Да | |

| Ташкент | 5.08.40 | Да | |

| Харьков | 8.11.40 | Да | |

| Ростов-на-Дону | 9.11.40 | Да | |

| Ашхабад | 05.1941 | Да | |

| Тайга | 1933 | Да | |

| Подлипки | 1933 | Да | |

| Москва, Измайловский парк | 1939 | Да (проект) | |

| Шахты | 1935 | Да | |

| Пятигорск | 1935 | ||

| Запорожье | 04.1936 | ||

| Бабчинцы | 1936 | Да | |

| Славянск | 1938 | Предположительно | |

| Иловайск | 11.1937 | ||

| Ленинград | 09.1939 | ||

| Киев | 11.1937 | ||

| Сталинск (Новокузнецк) | 02.1936 | ||

| Молотово (Пермь) | 07.1936 | Да | |

| Одесса | 1937 | ||

| Ворошиловград | 11.1936 | Да | |

| Краматорск | 11.1936 | ||

| Магнитогорск | 1940 | Да | |

| Ленинакан (Гюмри) | 05.1936 | ||

| Баку | 05.1936 | ||

| Мичуринск | 06.1936 | ||

| Ульяновск | 09.1936 | ||

| Вологда | 11.1936 | ||

| ст. Вяземская | 07.1938 | ||

| Омск | 1941 | Предположительно | |

| Волчанск | 10.1936 |